Les ulcères de jambe, souvent chroniques et complexes, touchent une part importante de la population, en particulier les personnes âgées. Si les causes vasculaires sont les plus fréquentes, il existe également des formes atypiques, souvent méconnues. Diagnostic et prise en charge : décryptage.

Les ulcères de jambe sont répertoriés par la Haute Autorité de Santé dans la catégorie des plaies chroniques. Ce sont des plaies dont la cicatrisation est prolongée au-delà de quatre à six semaines d’évolution, avec une moyenne de 210 jours. Ils touchent 1 % de la population et 3 % des plus de 65 ans. Ces plaies constituent une cause récurrente de consultation médicale, qu’elle soit spécialisée ou non. Leur découverte se fait généralement à domicile, par le patient, sa famille, l’infirmier libéral ou l’auxiliaire de vie.

Sommaire

ToggleUlcères de jambe d’origine vasculaires

Les ulcères d’origine vasculaire sont les plus fréquents, avec, en tête de liste les ulcères veineux résultant d’une insuffisance veineuse chronique. Ceux-ci surviennent le plus souvent chez des femmes de plus de 50 ans présentant des antécédents de phlébite.

Ces ulcères, dont la physiopathologie est bien connue, bénéficient d’une prise en charge optimale à condition que les examens nécessaires soient réalisés et que le patient soit observant.

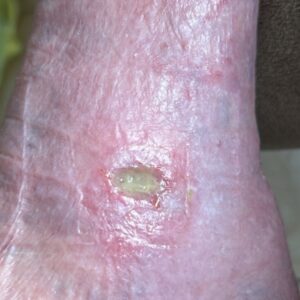

L’insuffisance veineuse provoque une stase veineuse, suivie d’une hyperpression et d’un œdème. L’accumulation des toxines, due à l’incapacité du retour veineux à les évacuer, provoque progressivement une nécrose de la peau, à l’origine de l’ulcère. Celui-ci se caractérise par sa grande taille, son aspect exsudatif et sa localisation, fréquente au niveau péri-malléolaire. Il est en général peu douloureux. La peau péri-lésionnelle présente des altérations typiques telles qu’une dermite ocre (consécutive à l’extravasation des déchets de l’hémoglobine), une atrophie blanche, des télangiectasies, des nodules bleutés ou encore un eczéma variqueux.

L’ulcère vasculaire peut aussi avoir une origine artérielle. Ces ulcères artériels se rencontrent principalement chez les hommes de plus de 50 ans, souvent fumeurs, hypertendus et/ou diabétiques. Ils sont le résultat d’une ischémie liée à un embole, une plaque d’athérome ou encore au diabète. La circulation sanguine altérée empêche l’apport d’oxygène et de nutriments essentiels à la peau, provoquant une hypoxie, qui conduit à une nécrose et à la formation de l’ulcère.

La douleur constitue la caractéristique principale de l’ulcère artériel. Celui-ci se manifeste généralement sous forme de petites lésions multiples, aux bords abrupts, avec un fond creusé, et peu exsudatif. La peau péri-lésionnelle est lisse, froide et dépilée. Les pouls pédieux ne sont pas perçus. Par ailleurs, les ongles des pieds des patients présentent une pachyonychie, caractérisée par un épaississement grisâtre ou jaunâtre.

Les ulcères de jambe mixtes

Les ulcères mixtes viennent compléter la liste des ulcères vasculaires. On retrouve généralement les caractéristiques cliniques d’un ulcère veineux, mais avec une abolition des pouls pédieux et des douleurs inhabituelles.

Diagnostic de l’ulcère de jambe

Pour différencier les différents types d’ulcères, il est primordial de procéder à une anamnèse approfondie. Cela passe par un entretien avec le patient ou son entourage afin de recueillir des informations clés : l’origine de l’ulcère (spontanée ou consécutive à un traumatisme), les antécédents médicaux et chirurgicaux, les traitements en cours ainsi que la date d’apparition de la plaie. Il est également crucial d’évaluer l’état nutritionnel et hydrique du patient, ainsi que la présence ou non de douleurs.

L’examen clinique de la plaie permet de compléter l’anamnèse en fournissant des détails précis sur la lésion. Il comprend une description complète de la lésion, incluant sa localisation, sa colorimétrie ainsi que ses dimensions (largeur, longueur, profondeur). L’état des berges et de la peau péri-lésionnelle doit également être évalué, tout comme la présence, la qualité et la quantité des exsudats.

L’interrogatoire du patient et l’examen clinique de la lésion, correspondent au bilan initial de plaie lourde et complexe que les infirmiers libéraux peuvent coter (AMI 11) lors du premier passage chez le patient.

Le diagnostic d’un ulcère vasculaire est confirmé par des examens complémentaires. L’écho-doppler artérioveineux est l’examen de première intention, réalisé par un angiologue, un chirurgien vasculaire ou un radiologue. Il permet de visualiser les veines, les artères, les tissus, et d’analyser le flux sanguin dans les vaisseaux. Il étudie la morphologie, la perméabilité et le bon fonctionnement du réseau vasculaire tant en superficie qu’en profondeur.

L’indice de pression systolique (IPS), réalisé en complément de l’écho doppler artério-veineux, permet de déterminer la nécessité ou non d’une compression veineuse, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Prise en charge et soins des ulcères vasculaires

La prise en charge des ulcères vasculaires repose sur l’identification précise de l’étiologie, confirmée par les examens complémentaires.

La compression est essentielle pour obtenir la cicatrisation de l’ulcère veineux. La HAS recommande l’utilisation de dispositifs de compression multi types (classe 4) lorsqu’un patient est porteur d’un ulcère ouvert avec un IPS compris entre 0,8 et 1,3. Une fois l’ulcère cicatrisé ou à titre préventif, des interventions médicales ou chirurgicales peuvent être proposées : sclérose des varices, traitement endovasculaire par laser ou radiofréquence, ou encore des techniques chirurgicales telles que le stripping, la crossectomie ou la phlébectomie.

Dans le cas des ulcères artériels, la revascularisation constitue le traitement de référence, lorsqu’elle est réalisable, pour permettre la cicatrisation. La compression par bandage est contre-indiquée lorsque l’Indice de pression systolique est inférieur à 0,6, d’où l’importance de ce paramètre diagnostic.

En revanche, pour les ulcères mixtes avec un IPS compris entre 0,6 et 0,8, des bandes à allongement court adaptées peuvent être utilisées.

Une cicatrisation dirigée est essentielle pour tous les types d’ulcères, nécessitant l’utilisation de dispositifs médicaux adaptés au stade de la plaie. Une attention particulière doit être accordée à la gestion de la douleur, en particulier pour les ulcères artériels. Des antalgiques par voie orale et/ou des anesthésiques locaux sont recommandés avant chaque changement de pansement. En cas d’ulcères artériels situés au niveau du pied, une décharge fonctionnelle peut être prescrite. À l’inverse, pour les ulcères veineux, une consultation chez un podologue peut permettre d’adapter une semelle pour favoriser l’activation de la pompe veineuse plantaire.

Pour tous les patients, des mesures hygiéno-diététiques doivent être mises en place. Il est important d’encourager la marche régulière et de recommander d’éviter les positions statiques prolongées comme rester debout longtemps ou maintenir les jambes pendantes. Chez les patients souffrant d’insuffisance veineuse, l’exposition aux sources de chaleur doit être limitée. Par ailleurs, l’arrêt du tabac est crucial, tout comme la prise en charge des comorbidités telles que le diabète, l’hypercholestérolémie ou l’hypertension artérielle pour les patients atteints d’artériopathie.

Un bilan nutritionnel et hydrique est également primordial car les plaies chroniques entraînent un hypercatabolisme, augmentant les besoins nutritionnels de base. Des compléments peuvent être nécessaires pour répondre à ces besoins accrus.

Par ailleurs le statut vaccinal, notamment contre le tétanos, doit être vérifié et mis à jour si nécessaire, les ulcères constituant une porte d’entrée potentielle pour la bactérie Clostridium tetani.

Enfin, une coordination efficace entre différentes spécialités médicales et paramédicales est indispensable pour assurer des soins optimaux. L’évaluation et le suivi régulier des lésions, idéalement soutenus par des outils numériques sécurisés, permettent de garantir une prise en charge optimale.

Ulcères atypiques

Si aujourd’hui, les ulcères d’origine vasculaires sont bien connus et représentent 90 % des ulcères de jambe, d’autres, plus rares, sont plus difficiles à identifier et à traiter. Grâce au suivi imagé régulier, l’absence d’évolution d’une plaie sur plusieurs semaines peut être constatée, ce qui permet d’envisager une origine atypique.

Pour confirmer un diagnostic et adapter la prise en charge, des investigations approfondies sont nécessaires. Le recueil de données auprès du patient ou de sa famille est primordial, car un retard de cicatrisation a toujours une explication. Reprendre l’anamnèse peut ainsi mettre en lumière un élément passé inaperçu lors de la première entrevue.

L’angiodermite nécrotique peut se révéler par la douleur insupportable qu’elle entraîne. Véritable infarctus de la peau par l’occlusion d’une petite artère distale, elle est généralement retrouvée chez des patientes de plus de 50 ans avec une hypertension artérielle et du diabète. L’origine de la lésion peut orienter vers ce diagnostic. Si, lors de l’interrogatoire la patiente mentionne une lésion survenue après un traumatisme mineur, l’angiodermite nécrotique doit être envisagée. Aussi appelée « ulcère de Martorell », du nom du cardiologue qui l’a décrite pour la première fois en 1945, cette lésion ressemble à un ulcère artériel. Elle est caractérisée par un halo violacé qui l’entoure. La prise en charge repose avant tout sur des traitements antalgiques afin de la traiter de manière optimale. Des greffes autologues peuvent être proposées, accompagnées de la prise en charge de l’hypertension et du diabète associés.

L’ulcère de Buruli, quant à lui, peut être mis en avant lorsqu’un voyage en Afrique est mentionné lors du recueil de données. En effet, cette ulcération de la peau fait suite à une infection par la bactérie Mycobacterium ulcerans, re t rouvée principalement en zone tropicale. Son mode de transmission reste mal compris, mais il est aujourd’hui suggéré qu’un contact entre une peau lésée et de l’eau contaminée, ou une piqûre d’insecte, pourrait être impliqué. La mycobacterium ulcerans appartient à la famille des bactéries responsables de la tuberculose et de la lèpre.

Chez les jeunes patients d’origine étrangère (50 % des cas concernent les moins de 15 ans), cet ulcère peut souvent se manifester sous la forme d’un nodule indolore sur une zone œdématiée. La personne ne présente pas de fièvre, et si aucun traitement n’est administré, l’ulcération de la peau se fait en quelques semaines.

Une biopsie de la lésion est essentielle pour identifier la bactérie responsable. Le traitement commence généralement par une association de deux antibiotiques pendant huit semaines. Quant à la lésion, elle est prise en charge de la même manière que tout autre ulcère en cicatrisation dirigée.

Dans le même registre des ulcères atypiques pouvant résulter de voyages, on retrouve la leichmaniose. Il s’agit d’une maladie cutanée bégnine causée par un parasite, transmis à l’homme par un phlébotome (petit moucheron). Elle provoque des lésions cutanées multiples sur les zones découvertes de la peau. La guérison des lésions se fait généralement de manière spontanée, laissant cependant des cicatrices. Un traitement antiparasitaire par injection est administré pour éradiquer le parasite responsable des lésions. Le recueil de données est crucial pour orienter le patient vers une consultation spécialisée en maladies infectieuses et poser le diagnostic grâce à une biopsie cutanée.

Le pyoderma gangrenosum est un ulcère atypique, dont la cause reste inconnue. La nécrose des tissus et les ulcérations de la peau observées sont, dans la moitié des cas, associées à une maladie systémique, telles que le lupus, la maladie de Crohn ou encore la maladie de Lyme. La recherche des antécédents et/ou des comorbidités est donc essentielle face à des ulcérations atypiques. Au début, la lésion peut ressembler à une piqûre d’insecte et sembler bénigne. Cependant, des papules apparaissent rapidement, suivies de cloques qui évoluent en ulcérations parfois étendues. Ces lésions se caractérisent par des berges souvent en relief de couleur sombre ou violacée, et un hyperbourgeonnement de la plaie, avec une réaction inflammatoire marquée. La prise en charge de la lésion repose sur une cicatrisation dirigée, adaptée au stade de la plaie. La cicatrisation complète ne peut être obtenue que si le patient est traité par corticoïdes ou ciclosporine.

D’autres ulcères sont provoqués par des molécules, comme l’hydroxyurée (Hydrea®, Siklos®), utilisées dans le traitement de divers cancers et de maladies rares telles que la thrombocytémie. Parmi les effets secondaires de cette molécule, des vascularites cutanées sont observées chez des patients traités depuis plusieurs années. La lésion s’apparente à un ulcère artériel de petite taille et hyperalgique. Malgré des soins appropriés, l’évolution reste défavorable et la cicatrisation ne peut être obtenue que par l’arrêt de l’hydroxyurée. Le médecin évalue alors le rapport bénéfice/risque de cette décision, en tenant compte du confort du patient.

Un retard de cicatrisation d’un ulcère accompagné d’hyperbourgeonnement, de douleurs inhabituelles, de saignements et de berges surélevées, indurées peut conduire à un diagnostic de cancérisation de l’ulcère appelé aussi ulcère de Marjolin, du nom du chirurgien l’ayant décrit en 1828. Une biopsie de la lésion est alors nécessaire pour confirmer le diagnostic. Le traitement repose sur une intervention chirurgicale, consistant en une exérèse large péri lésionnelle, suivie dans un deuxième temps d’une greffe de peau. Une chimiothérapie peut être proposée comme traitement complémentaire.

Les soins locaux se concentrent sur une cicatrisation dirigée, adaptée au stade de la plaie. Tant que la pathologie tumorale n’est pas contrôlée, ces soins sont considérés comme palliatifs.

La maladie de Buerger provoque des ulcères, situés au niveau des orteils. Cette throboangéite oblitérante des petits et moyens vaisseaux entraîne une ischémie distale au niveau des membres inférieurs ce qui peut conduire à des ulcérations, voire à une gangrène et à des infections. En conséquence, des amputations des orteils ou de l’avantpied peuvent être nécessaires. Cette pathologie touche principalement les hommes jeunes ayant une consommation de tabac élevée.

Le diagnostic repose avant tout sur l’examen clinique, avec des ulcérations nécrosées et douloureuses sur la partie distale d’un orteil.

L’arrêt du tabac constitue le traitement principal de cette maladie. En ce qui concerne la prise en charge locale, elle suit les mêmes principes que pour les autres ulcères.

La calcinose sous cutanée se caractérise par un dépôt de sels de calcium dans la peau et les tissus sous-cutanés, agissant comme un corps étranger et provoquant au fil du temps des ulcérations accompagnées d’une inflammation chronique. À l’examen clinique, une masse dure et pierreuse similaire à l’os, est présente. Cette pathologie est souvent associée à des affections telles que la sclérodermie, la dermatomyosite ou le lupus. La cicatrisation de ces ulcères reste quasiment impossible tant que des calcifications persistent. Dans ce cas, une intervention chirurgicale s’avère nécessaire.

Enfin la calciphylaxie, une microangiopathie occlusive dans le tissu adipeux sous-cutané, provoque des lésions ischémiques nécrosantes extrêmement douloureuses, principalement chez des patients insuffisants rénaux. La présence de ces lésions indique un pronostic vital très défavorable pour ces patients.

Géraldine SUCHET

Infirmière, formatrice Plaies et Cicatrisation

Je m'abonne à la newsletter ActuSoins

Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine

Il est à présent en accès libre.

ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.

Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.

Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI

Abonnez-vous au magazine Actusoins

✅ FAQ – L’ulcère de jambe : mieux comprendre pour mieux soigner

🔹 Qu’est-ce qu’un ulcère de jambe ?

Un ulcère de jambe est une plaie chronique située le plus souvent sur la partie inférieure de la jambe (près de la cheville) qui ne cicatrise pas spontanément après plus de 4 à 6 semaines. Il résulte d’un problème circulatoire, principalement veineux, mais parfois artériel ou mixte.

🔹 Quelles sont les principales causes d’un ulcère de jambe ?

- Insuffisance veineuse chronique : c’est la cause la plus fréquente (80 % des cas).

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs : circulation artérielle insuffisante.

- Ulcères mixtes : association de troubles veineux et artériels.

- Autres causes plus rares : diabète, maladies auto-immunes, infections, traumatismes.

🔹 Quels sont les symptômes typiques d’un ulcère de jambe ?

- Plaie douloureuse, suintante, souvent localisée au-dessus de la cheville.

- Peau environnante fragile, brune ou pigmentée.

- Jambes lourdes, œdème, varices.

- Cicatrisation lente ou absente malgré les soins.

🔹 Comment diagnostique-t-on un ulcère de jambe ?

Le diagnostic repose sur :

- Des examens complémentaires (glycémie, bilan infectieux, biopsie si besoin).

- L’examen clinique de la plaie et des membres inférieurs.

- L’écho-Doppler veineux et artériel pour évaluer la circulation.

🔹 Quels sont les traitements disponibles ?

Le traitement vise à favoriser la cicatrisation et à corriger la cause sous-jacente :

- Éducation du patient : hygiène, mobilité, prévention des récidives.

- Compression veineuse (bandes, bas, systèmes multitypes).

- Soins locaux adaptés : nettoyage, pansements, traitement des infections.

- Surveillance de l’état cutané et de la douleur.

- Prise en charge médicale : traitement des troubles circulatoires, diabète, etc.

🔹 Quel est le rôle de l’infirmier(ère) ?

L’infirmier(ère) joue un rôle clé :

- Collaboration étroite avec le médecin et les autres soignants.

- Évaluation de la plaie et suivi de l’évolution.

- Réalisation des pansements et de la compression.

- Éducation thérapeutique du patient (soins, prévention).

🔹 Quels sont les facteurs qui retardent la cicatrisation ?

- Mauvaise observance du port de la compression.

- Infection locale.

- Insuffisance artérielle associée.

- Troubles métaboliques (diabète, obésité).

- Malnutrition, tabagisme, immobilité.

🔹 Comment prévenir la récidive ?

- Porter régulièrement les bas de compression.

- Éviter la station debout prolongée.

- Surélever les jambes quand c’est possible.

- Pratiquer une activité physique adaptée.

- Soigner toute plaie dès son apparition.

🔹 Quand consulter un professionnel de santé ?

Il faut consulter :

- Si la plaie s’étend ou change d’aspect.

- Devant toute plaie de jambe ne cicatrisant pas après 2 à 3 semaines.

- En cas de douleur, d’écoulement suspect, de rougeur ou de fièvre.

🔹 Où trouver des informations fiables ?

Sur les sites spécialisés comme :

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.