Le TPN (traitement des plaies par pression négative), est une méthode thérapeutique non invasive qui consiste en l’application locale d’une pression négative sur une plaie. Ce dispositif est principalement utilisé pour traiter les plaies aiguës à risque élevé de complications, ainsi que certaines plaies chroniques, notamment en cas d’échec d’un traitement de première intention.

Sommaire

ToggleFavoriser la cicatrisation

Le TPN consiste à appliquer à la plaie une pression négative par l’intermédiaire d’un pansement occlusif raccordé à une source d’aspiration et à un système de recueil des exsudats. La source d’aspiration est composée d’un port d’aspiration, d’une tubulure et d’une pompe. L’objectif est de favoriser la cicatrisation.

Action de détersion

L’aspiration draine le liquide interstitiel, ce qui permet de réduire les œdèmes. Elle diminue également les exsudats stagnants, contribuant ainsi à la régulation de l’environnement humide et évacue les sérosités, limitant la prolifération bactérienne. Un système d’irrigation peut être associé pour favoriser la détersion de la fibrine.

Action de bourgeonnement

Elle favorise la perfusion sanguine, stimule la formation du tissu de granulation par l’angiogenèse et l’activation des facteurs de croissance, et contribue à l’expansion tissulaire, par migration cellulaire.

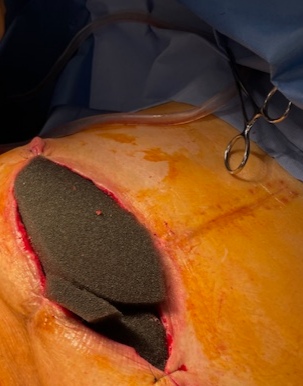

Lors d’une laparostomie, l’objectif n’est pas de favoriser la cicatrisation mais de constituer un pansement temporaire. Le système d’aspiration diminue le risque d’hyperpression intra-abdominale, réduisant ainsi le risque de syndrome du compartiment abdominal et favorisant la fermeture secondaire de la paroi.

L’aspiration est généralement continue en début de traitement et en cas d’exsudat abondant. Elle peut toutefois être modulée en mode discontinu – par cycles de cinq minutes d’aspiration suivies de deux minutes de pause – lorsque la quantité d’exsudat est faible ou stabilisée, ou encore pour favoriser une meilleure stimulation des tissus de granulation.

>> LIRE AUSSI – La TPN Thérapie par pression négative : objectifs et mode d’emploi >>

TPN Indications et contre-indications

Le TPN constitue un traitement de première intention pour certaines plaies aiguës, notamment :

- Les plaies traumatiques non suturables, d’exérèse chirurgicale ou d’amputation, avec ou sans infection, lorsqu’elles présentent une perte de substance étendue et/ou profonde. L’objectif principal est d’accélérer la formation du tissu bourgeonnant afin de pratiquer secondairement un geste de couverture par greffe de peau ou lambeau.

- Les plaies opératoires suturées, en prévention du risque d’abcès de paroi pour les cicatrices propres ou propres contaminées, du risque de désunion de plaie opératoire étendue et du risque de rétractation en cas de désunion post-opératoire.

Le TPN peut également être utilisé pour favoriser la cicatrisation des plaies chroniques en cas d’échec des traitements de première intention. Il est alors indiqué en traitement de seconde intention dans les situations suivantes :

- Les ulcères artério-veineux, après trois à six mois de traitement conventionnel sans amélioration significative et dans la perspective d’une greffe cutanée.

- Les escarres de stade 3 ou 4, lorsqu’une chirurgie par lambeau est envisagée.

- Les plaies du pied diabétique, en l’absence d’ischémie et d’infection.

Le TPN est contre-indiqué, en cas de saignement actif, de fistule ou de cavité non explorée ou non contrôlée, de tissus nécrotiques non débridés, d’infection de la plaie non contrôlée ou systémique, de plaie tumorale, ainsi qu’en cas d’allergies aux matériaux du dispositif.

Différents dispositifs de TPN Thérapie par pression négative

Le choix du dispositif de TPN dépend de plusieurs facteurs tels que l’objectif thérapeutique (cicatrisation dirigée ou pansement temporaire), le type de plaies (perte de substance, plaie suturée, laparostomie), leurs dimensions (surface et profondeur de la cavité), leur aspect (plaie tunnélisée, plaie fibrineuse) ainsi que la quantité d’exsudats.

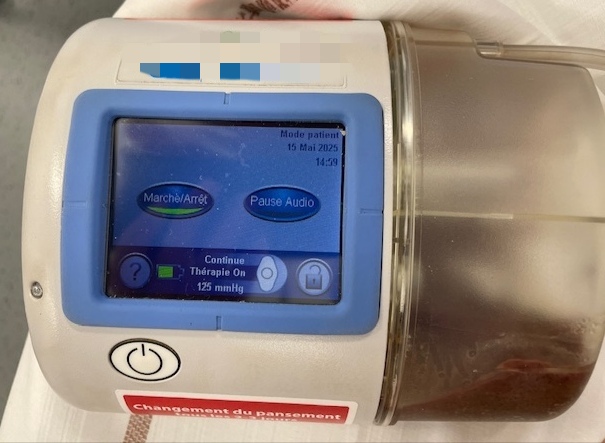

Les TPN de type générateur fixe ou mobile disposent d’une capacité d’aspiration de 125 mmHg et sont équipés de réservoirs allant de 200 à 1 000 mL. Ils sont destinés au traitement des plaies aiguës et chroniques présentant une perte de substance importante, une cavité profonde ou encore une plaie tunnelisée. Le pansement appliqué sur la plaie est une mousse recouverte d’un film de polyuréthane. La mousse noire, hydrophobe et très poreuse, est utilisée pour les plaies profondes bourgeonnantes avec un exsudat modéré à important.

En revanche, la mousse blanche, hydrophile et moins adhérente, est adaptée aux plaies en phase de granulation, peu profondes et légèrement exsudatives, notamment en cas d’exposition des tendons, du fascia ou de l’os. Il est également indiqué pour la prise de greffe et les plaies algiques. Enfin, le dispositif est indiqué dans le traitement des plaies abdominales, où une interface protectrice est placée entre les organes abdominaux et la mousse. Cette interface permet un drainage efficace dans toute la cavité abdominale sans lésion des organes digestifs.

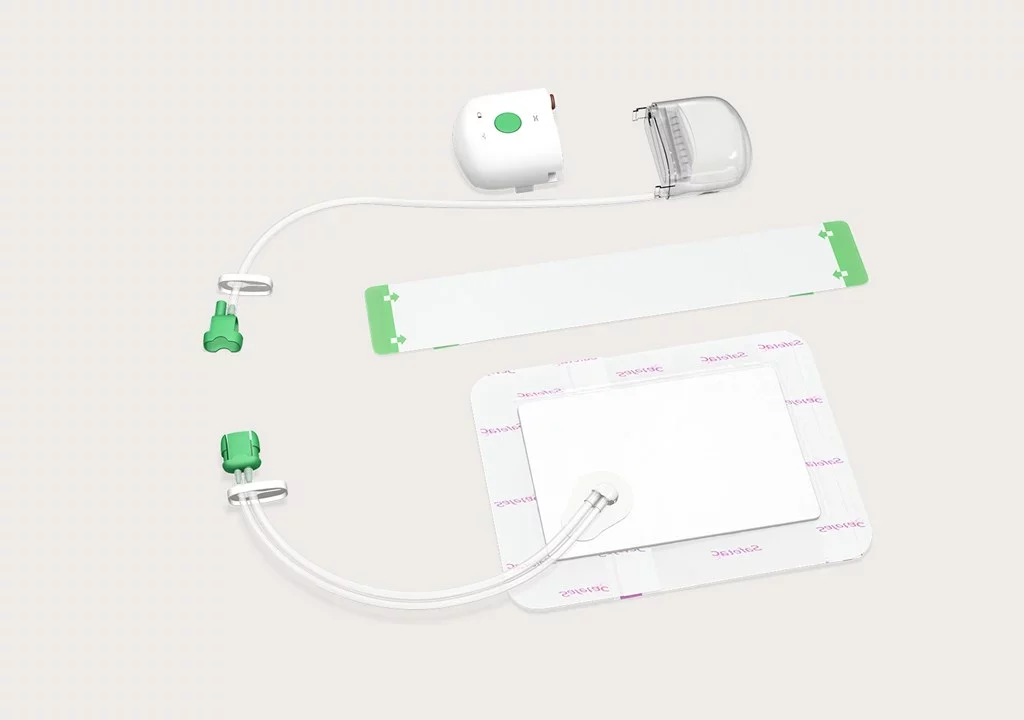

Les TPN à usage unique, avec ou sans réservoir, sont indiqués pour le traitement des plaies chroniques, présentant une perte de substance, de petites tailles et faiblement à modérément exsudatives. Ils sont aussi préconisés dans le cadre du traitement d’incisions chirurgicales fermées à haut risque infectieux ou de désunions. Ils assurent le maintien des bords jointifs, réduisent les tensions latérales et les œdèmes, et préviennent la contamination bactérienne.

Certains modèles sont dotés de réservoirs de 45 à 150 mL permettant l’élimination des exsudats et des éléments infectieux, tandis que d’autres, sans réservoir, assurent la régulation de l’humidité par absorption et évaporation. Les consoles aspiratives fonctionnent soit avec deux piles « AA », soit grâce à un mécanisme à ressort, avec des capacités d’aspirations spécifiques allant de 75 à 125 mmHg.

Les pansements adhésifs, reliés directement au port aspiratif par une tubulure, sont composés d’éponges de différentes épaisseurs adaptées aux quantités d’exsudat. Certains sont composés de silicone, ce qui évite l’adhérence de la plaie, facilite un retrait sans douleur, limite les irritations, et offre une certaine extensibilité, favorisant ainsi la mobilité précoce des patients. Lorsque la cavité de la plaie dépasse 2 cm, une gaze compatible avec le traitement aspiratif est ajoutée. Elle est dépliée, humidifiée de sérum physiologique, introduite sans être tassée puis le surplus est découpé de façon stérile au niveau des berges de la plaie.

Lors de plaies aiguës en retard de cicatrisation, l’utilisation de TPN par instillation permet d’obtenir la formation d’un tissu de granulation. L’objectif est de pouvoir pratiquer une détersion mécanique et de traiter une infection présente. Pour cela, une instillation de solution saline ou d’agents antimicrobiens avant un court arrêt de la pompe, associée à la détersion ou à une antibiothérapie est pratiquée.

Durée du traitement

Le traitement est poursuivi jusqu’à l’obtention d’un tissu de granulation, d’une plaie peu profonde ou de conditions suffisantes pour un geste chirurgical dans une limite de 30 jours renouvelable une fois.

Il peut être interrompu :

- en l’absence d’amélioration après deux changements de pansement consécutifs ou au bout d’une semaine, ou si la réduction du volume de la plaie est inférieure à 15% après deux semaines,

- en cas de mauvaise tolérance du patient, se traduisant par une douleur importante, une réaction allergique ou une hypersensibilité telles que rougeur, gonflement, éruption cutanée, urticaire ou prurit intense.

- lors de complications telles qu’un saignement excessif ou la survenue de signes d’infection locale ou générale.

Pose d’un TPN

L’infirmier est un acteur clé dans l’optimisation de la cicatrisation et dans la prévention des complications. Sa maîtrise de la technique de mise en œuvre du TPN, sa surveillance rigoureuse, et sa capacité d’adaptation de la prise en charge en fonction de l’évolution de la plaie et du patient contribuent significativement à la qualité des soins.

En général la pose d’un TPN est une procédure réalisée par un infirmier formé, sur prescription médicale. Il peut aussi être posé au bloc, par un chirurgien.

Quel que soit le dispositif, le traitement débute en établissement de santé et peut être poursuivi en ville, avec une évaluation hebdomadaire réalisée par le prescripteur.

Sa mise en place s’effectue en conditions stériles, en respectant scrupuleusement les protocoles d’hygiène et d’asepsie de la plaie et de la peau péri lésionnelle.

Pour les TPN à usage unique, l’application du pansement s’effectue comme un pansement standard.

La mise en place d’un TPN composé de mousse nécessite une procédure spécifique. La mousse doit être découpée de manière à dépasser la plaie de 0,5 cm afin de la recouvrir totalement lors du démarrage de l’aspiration. Pour déporter un système lorsque la plaie se situe sur une zone d’appui et pour relier plusieurs plaies et utiliser un seul dispositif, il est possible de créer des ponts en mousse. Pour des plaies très espacées, un connecteur en « Y » peut être rajouté. Pour prévenir l’apparition de lésions cutanées, les dispositifs contenant de la mousse nécessitent l’application d’un pansement hydrocolloïde fin sur la peau péri-lésionnelle ou sur la peau située sous le pont en mousse.

En cas de plaies avec tunnels (après exploration) ou de plaies sous-minées, la mousse doit être appliquée à tous les endroits concernés. Elle doit être introduite délicatement pour ne pas endommager les tissus, ne pas modifier la pression négative ni empêcher l’élimination des exsudats et le retrait ultérieur de la mousse. L’utilisation de plusieurs morceaux de mousse nécessite un comptage rigoureux lors de la mise en place et du retrait, afin d’éviter tout oubli dans la plaie, qui pourrait stimuler la croissance du bourgeon dans la mousse et causer des difficultés de retrait, voire provoquer une infection.

La mousse est ensuite recouverte d’un film adhésif stérile de polyuréthane débordant d’au moins 5 cm sur la peau périphérique afin d’assurer une occlusion parfaite.

Pour permettre l’aspiration, une ouverture du film d’environ 1,5 cm de diamètre est créée à l’aide de ciseaux ou d’un bistouri stérile. Cette ouverture est recouverte par le port d’aspiration, lui-même recouvert par un film adhésif. La tubulure du port d’aspiration est reliée à celle du réceptacle en stérile et est déclampée.

Le système d’aspiration peut alors être mis en marche, conformément à la prescription médicale. L’étanchéité est vérifiée, et toute fuite éventuelle est colmatée.

Le pansement est renouvelé toutes les 48 à 72 heures, et jusqu’à une seule fois par semaine pour les dispositifs à usage unique, selon de l’évolution de l’état de la plaie et de la peau péri- lésionnelle.

Retrait d’un TPN

Pour faciliter un retrait atraumatique et indolore, l’aspiration est arrêtée et la tubulure est clampée au moins trente minutes avant la réfection du pansement. Au moment du retrait, la mousse est humidifiée avec du sérum physiologique. En cas d’hyperalgie, une humidification avec de la xylocaïne 1% diluée avec du sérum physiologique peut être prescrite.

Lors du retrait du pansement, l’évaluation de l’état de la plaie et de ses berges permet d’adapter le type de cicatrisation dirigée, et d’évaluer l’évolution de la cicatrisation pour envisager la poursuite du traitement par TPN ou son arrêt.

- La présence de fibrine et/ou de nécrose peut conduire à la réalisation d’une détersion mécanique, à un ajustement du type de mousse utilisée, voire à l’ajout d’une instillation, après avis médical.

- En cas d’hyperbourgeonnement, une diminution de l’aspiration, le passage à une aspiration discontinue ou l’arrêt temporaire de la TPN peut être envisagé sur prescription médicale.

- Le niveau d’exsudat guide aussi le choix du dispositif le plus adapté.

Surveillance

En cas d’interruption de l’aspiration pendant plus de deux heures, le risque de macération justifie un renouvellement immédiat du pansement, soit par un nouveau dispositif TPN, soit par un pansement conventionnel. L’infirmier reste attentif au bon fonctionnement de la pompe, aux alarmes signalant une fuite, un blocage ou une batterie faible, ainsi qu’aux bruits. En cas d’alarme, une recherche immédiate de fuite est effectuée au niveau du pansement ou des raccords des tubulures, afin de colmater cette dernière si nécessaire. La tubulure peut être désobturée ou remplacée, et la batterie rechargée. Certaines micro-fuites, non détectées par la pompe, imposent une surveillance pluriquotidienne rigoureuse de l’étanchéité. La présence de bulles dans le réservoir ou de fuite d’air est un signe évocateur à vérifier systématiquement.

Les risques de complications hémorragiques nécessitent une surveillance de la plaie, tant lors de la réfection du pansement, qu’au quotidien dans la tubulure ou le réservoir. Il s’agit de repérer un saignement actif, soudain ou abondant. En pareil cas, l’aspiration est arrêtée et le médecin informé sans délai.

En présence d’un réservoir, celui-ci doit être remplacé lorsqu’il est rempli aux deux tiers, et au minimum une fois par semaine, afin de prévenir le risque infectieux. La quantité et la qualité des exsudats recueillis doivent également être évalués.

Éducation thérapeutique

Le traitement par TPN favorise l’autonomie du patient et permet une prise en charge à domicile. Une information et une éducation claires et adaptées sont donc indispensables pour que ce dernier connaisse et comprenne les objectifs, le fonctionnement du dispositif, les éventuels effets secondaires ainsi que les contraintes associées. Le patient doit également être en capacité de réagir, notamment en sachant repérer et colmater une fuite et en sachant identifier les signes de complications. Il doit pouvoir alerter les professionnels de santé le cas échéant.

Laure MARTIN

Je m'abonne à la newsletter ActuSoins

Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine

Il est à présent en accès libre.

ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.

Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.

Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI

Abonnez-vous au magazine Actusoins

✅ FAQ TPN : Traitement des Plaies par Pression Négative

Qu’est-ce que le TPN (Thérapie par Pression Négative) ?

Le TPN, ou Thérapie par Pression Négative, est un traitement avancé des plaies utilisant une aspiration contrôlée pour favoriser une cicatrisation plus rapide.

Cette technique réduit l’exsudat, améliore l’oxygénation, stimule la granulation et protège la plaie d’infections externes.

Mots-clés : traitement par pression négative, thérapie VAC, cicatrisation avancée.

Quels sont les bénéfices du traitement par pression négative ?

Le TPN offre de nombreux avantages cliniques :

- Meilleure protection de la plaie

- Accélération de la cicatrisation

- Réduction des exsudats et de l’œdème

- Diminution de la charge bactérienne

- Stimulation du tissu de granulation

- Moins de pansements classiques

Mots-clés : avantages TPN, drainage plaies, thérapie VAC bénéfices.

Pour quelles plaies le TPN est-il indiqué ?

Le TPN est recommandé pour les plaies chroniques et complexes, notamment :

- Ulcères (diabétiques, veineux, artériels)

- Escarres profondes

- Plaies postopératoires ouvertes

- Plaies traumatiques et cavitaires

- Plaies déhiscées

Mots-clés : plaies chroniques, ulcères, escarre traitement, plaie postopératoire.

Comment fonctionne un dispositif de TPN ?

Le système se compose d’une mousse ou compresse, d’un film étanche, d’un tuyau d’aspiration et d’une pompe générant la pression négative.

La succion continue ou intermittente élimine l’excès de liquide, réduit l’œdème et crée un environnement propice à la cicatrisation.

Mots-clés : dispositif TPN, fonctionnement pression négative, pompe TPN.

Quelle est la différence entre pression continue et intermittente ?

- Pression continue : recommandée pour les plaies très exsudatives ou en phase initiale.

- Pression intermittente : stimule davantage la formation du tissu de granulation.

Mots-clés : TPN continu, TPN intermittent, réglages pression négative.

Comment se déroule la mise en place d’un TPN ?

- Débridement si besoin

- Nettoyage de la plaie

- Mise en place de la mousse

- Application du film étanche

- Raccordement au dispositif

- Réglage de la pression

Mots-clés : pose TPN, procédure TPN infirmier, pansement VAC.

Quels risques ou complications peuvent survenir ?

Les complications possibles :

- Douleurs lors du retrait

- Saignements faibles

- Macération

- Décollement cutané

- Infection si mauvaise étanchéité

Mots-clés : complications TPN, risques thérapie VAC.

À quelle fréquence faut-il changer un pansement TPN ?

En général, les pansements sont changés tous les 48 à 72 heures, avec une fréquence plus élevée si la plaie est infectée.

Mots-clés : changement pansement TPN, fréquence renouvellement TPN.

Peut-on utiliser le TPN à domicile ?

Oui. Des dispositifs portables permettent la poursuite du traitement en ambulatoire, améliorant le confort et l’autonomie du patient.

Mots-clés : TPN domicile, dispositif portable TPN, thérapie ambulatoire.

Quels dispositifs de TPN existent ?

Deux catégories principales :

- TPN stationnaire (hôpital)

- TPN portable/usage unique (domicile)

Mots-clés : dispositifs TPN, VAC portable, TPN usage unique.

Le TPN est-il douloureux ?

La thérapie est en général peu douloureuse, mais le changement de pansement ou une pression trop élevée peuvent provoquer des douleurs.

Mots-clés : douleur TPN, tolérance thérapie pression négative.

Qui peut réaliser un traitement par pression négative ?

La mise en place est effectuée par :

- Infirmiers formés

- Médecins

- Infirmiers spécialisés (IPA)

Mots-clés : infirmier TPN, formation TPN, prise en charge plaies.

Le TPN est-il remboursé ?

Oui, il est pris en charge lorsqu’il est prescrit dans le cadre du traitement des plaies complexes.

Mots-clés : remboursement TPN, prise en charge VAC.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.