Le service d’hémodialyse de l’hôpital Lyon Sud prend en charge entre 70 et 80 patients chroniques réguliers ainsi que des patients occasionnels hospitalisés dans l’ensemble des établissements des HCL. Entre les soins techniques de pointe et les initiatives visant à rendre le traitement plus supportable, ici, l’activité des soignants est particulièrement intense.

de la pesée. © Bastien Doudaine.

« Alors verdict ? », interroge Isabelle Lamort. « 72,3 kg », annonce le patient les yeux rivés sur la balance. « On vise donc moins quatre kg pour arriver à 68 ! », lui répond l’aide-soignante. Ce mardi après-midi, comme à chaque début de séance, les patients du service de dialyse de l’hôpital Lyon-Sud passent un à un à la pesée. L’objectif, mesurer la différence entre leur poids d’arrivée et leur “poids sec”, défini par le médecin. L’enjeu de la séance, qui dure trois à quatre heures, étant de les délester de l’eau en excès – la plupart étant anuriques – et d’éliminer les déchets (urée et créatinine en tête) accumulés par leur corps depuis la dernière séance, que leurs reins ne sont plus en mesure de filtrer. Pour la plupart, ces patients qui viennent ici trois fois par semaine sont atteints de diabète ou d’hypertension. Pour certains, cette situation extrême arrive au terme d’un long processus, quand le traitement conservateur des reins – règles hygiéno-diététiques associées à un traitement pharmaceutique – ne suffit plus. « On m’a enlevé mon premier rein en 1972, et sur l’autre, j’ai un cancer », soupire le patient. Chez d’autres, l’insuffisance rénale a surgi sans préavis, comme pour Bernard, « alerté il y a deux ans par la fatigue ». Ce grand actif s’est vu du jour au lendemain dans l’obligation d’être dialysé 3 fois par semaine. Ce traitement suppléant qui imite la fonction du rein devient l’unique moyen pour ces patients de continuer à vivre, dans l’attente, quand ils y sont éligibles, d’une éventuelle greffe.

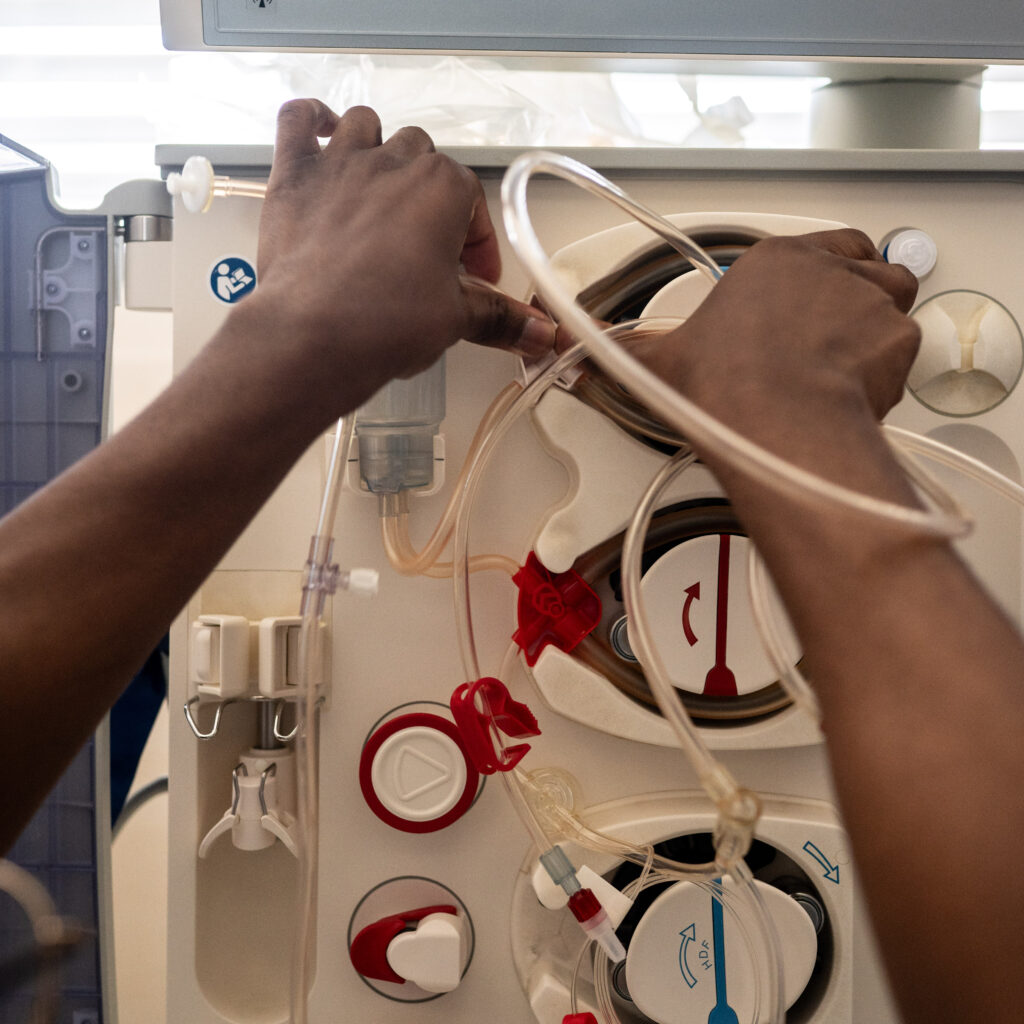

La dialyse peut prendre deux formes, selon des critères médicaux et de qualité de vie du patient : la dialyse péritonéale, menée en général à domicile, et l’hémodialyse, qui est celle pratiquée à Lyon Sud. Cette dernière, posée par fistule ou cathéter central, consiste à « sortir le sang du patient de son corps, le laver dans une machine grâce à un dialyseur qui joue le rôle du rein – membrane artificielle remplie de tubes microscopiques baignant dans de l’eau de dialyse – et le renvoyer dans le corps », explique Laetitia Lepetitgaland, la cadre du service. À raison de 350 à 400 ml par minute, les cinq à huit litres de sang du corps passent et repassent une dizaine de fois dans la machine d’hémodialyse au cours d’une séance. Celle-ci dure plus ou moins longtemps en fonction du profil du patient.

Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).

Il est à présent en accès libre.

Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous

Centre lourd et de repli

La prise en charge de l’hémodialyse peut s’organiser sous différentes formes, en fonction du degré d’autonomie du patient et des comorbidités associées : unité de dialyse médicalisée, autodialyse simple ou assistée, hémodialyse à domicile…

La spécificité du service de Lyon Sud est d’être un “centre lourd”. « C’est le système de prise en charge le plus médicalisé, pour les patients les plus âgés, comorbides et fragiles », précise Laetitia Lepetitgaland. Il exige la présence d’un médecin dans le service et au minimum d’une infirmière pour quatre patients.

Agrandi en 2017, ce service est doté de 22 postes de dialyse répartis sur deux étages : 12 sont installés dans une sorte d’open space au cinquième étage, réservé aux 70 à 80 patients chroniques du service. Les 10 autres, au rez-de-chaussée, accueillent les patients plus ponctuels. « Nous sommes aussi un centre de repli, nous traitons donc les patients des Hospices civils de Lyon pendant leur phase d’hospitalisation, ainsi que des patients en insuffisance rénale aiguë, qui ont besoin d’une dialyse pour un problème ponctuel », poursuit Laetitia Lepetitgaland.

À raison de deux séances par jour et par poste, 44 dialyses sont ainsi réalisées au quotidien, et les besoins ne cessent d’augmenter « du fait d’une saturation des services dans la région, avec des patients qui affluent des départements voisins ». Un phénomène accru par le vieillissement de la population. « La fonction rénale baisse aussi avec l’âge, et on dialyse des gens de plus en plus âgés ».

Pratique très technique

Pour assurer son fonctionnement, le service compte 25 infirmiers, cinq aides-soignants, deux praticiens hospitaliers, un assistant, un interne, une cadre, une assistante sociale, une diététicienne et une psychologue.

« Tous les patients sont soumis à un bilan diététique et psychologique au démarrage puis une fois par an », précise la cadre. Sur le plan infirmier, le travail dans une unité de dialyse nécessite de « tout réapprendre, même avec dix ans de réanimation derrière nous ». Si la formation dépend des services, ici chaque nouvel infirmier est formé pendant deux mois complets. Il n’est considéré « compétent et autonome » qu’au bout de deux ans.

Les apprentissages se focalisent d’abord sur la dialyse : piquer une fistule, monter la machine, manipuler un cathéter. « C’est très dur d’apprendre tous les gestes, de s’adapter au rythme du service, constate Abdalak, étudiant en soins infirmiers en stage. J’ai passé la première semaine à monter et démonter des machines… » Un protocole de coopération a par ailleurs été mis en place pour déléguer les échographies à six infirmiers formés. « Quand la ponction de la fistule de dialyse est difficile, que ça fait des hématomes, on la fait sous échographie, précise Sandra Carteron. On a reçu une formation théorique et une formation pratique avec un radiologue et les néphrologues du service ».

L’infirmière doit ensuite s’approprier le médicament : l’eau de dialyse, produite sur place selon des normes strictes. « L’infirmière doit savoir gérer le traitement d’eau, réagir en cas de panne, décider ou non de dialyser en fonction… », énumère Laetitia Lepetitgaland. Dans la salle de production qu’elle fait visiter, l’eau de ville est filtrée, passée dans le sel, soumise à un test de dureté puis déchlorée. Une osmose inverse vient finir de purifier l’eau, désormais prête pour sa distribution en salle de dialyse. Sur ces aspects, une infirmière technique, Sandra Combe, vient en appui. Elle organise la salle technique où sont posés les cathéters centraux de dialyse, gère le parc de matériel, les appareils en panne, la commande du matériel, et des prélèvements réguliers sur les générateurs et l’eau. « Je suis ensuite les indicateurs pour faire le lien entre, par exemple, un changement de matériel et une hausse des infections ».

Entre deux dialyses, le temps est compté pour remettre en place les postes avant d’accueillir les suivants. « On est à cinq minutes près », souffle Isabelle Lamort en préparant un lit entre midi et deux. Si les deux pics d’activités sont le branchement et le débranchement, le déroulement de la séance est aléatoire : problèmes mécaniques, aiguilles mal posées, fistule qui ne marche pas bien, antibiotiques à donner, transfusions… peuvent venir perturber la séance. « Le plus fréquent, ce sont les chutes de tension », explique Élodie Martinez. « En quatre heures, le patient perd en eau et en déchets ce qu’on perd en 48 heures : ça tire fort sur le coeur. Dans ce cas, on stoppe l’ultrafiltration, on lui met la tête en bas pour faire remonter la tension ». Les progrès technologiques ont heureusement permis de mettre au point « des machines de haute couture », explique Laetitia Lepetitgaland, « qui mesurent en direct et adaptent les teneurs du bain de dialyse au patient. L’espérance de vie en dialyse a beaucoup augmenté ».

Lieu de vie

« Allez Georges, on pédale », encourage Isabelle Lamort. Allongé sur son lit, le patient appliqué redouble d’effort dans les jambes pour faire “avancer” son “vélit”. « Je descends dans le Midi, je veux aller voir les calanques, le soleil ! ». Proposé pendant les séances, ce vélo de lit a « de nombreux bienfaits au niveau respiratoire et musculaire pour ces personnes souvent en manque d’activité physique quotidienne », explique l’aide-soignante. Pour motiver les troupes, une carte de France avec des itinéraires a été affichée. « À la fin on aura une spécialité locale de la destination en cadeau », se réjouit Jacques qui attend sa saucisse de Strasbourg.

Le temps pouvant être long en dialyse, « notre but est que ce service soit, au-delà du soin technique, un lieu de vie agréable pour nos patients chroniques », explique Laetitia Lepetitgaland. « Une infirmière qui arrive ici sait qu’elle devra participer à des groupes de travail, proposer des initiatives. » L’équipe déploie pour cela des efforts d’imagination : animations, art-thérapie, journal des dialysés une fois par trimestre, repas festifs… « On travaille beaucoup sur la collation de début de séance ». Un moment clé pour les patients : « au quotidien, ils sont soumis à de nombreuses restrictions alimentaires, doivent limiter les quantités, répartir leur consommation. Là, c’est le seul moment où ils peuvent manger certains aliments comme le chocolat ou la banane, car ils vont l’éliminer par la dialyse ».

Leur venue régulière dans le service favorise des « liens familiaux », d’autant que « certains patients sont isolés socialement ». Outre les mots croisés ou la télévision, Catherine, 60 ans, aime discuter avec les infirmières pendant ses séances. Car ce rythme contraignant, qui structure la vie autour du médical et rend très compliqué tout projet (de vacances par exemple), est très lourd. La communication, estime Bernard, infirmier, « est essentielle pour appréhender ces patients chroniques : il faut un savoir-être, ne pas les brusquer, calmer leurs peurs. Ici, on réussit encore à prendre le temps ». Comme d’autres infirmiers, il mène aussi des ateliers individuels d’éducation thérapeutique, pour que les malades s’approprient leur pathologie.

Nolwenn JAUMOUILLE

Collectif Relief

Je m'abonne à la newsletter ActuSoins

Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine

Il est à présent en accès libre.

ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.

Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.

Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI

Abonnez-vous au magazine Actusoins

Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).

Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).

Soyez le premier à laisser un commentaire !