La prise en charge palliative des personnes âgées exige une approche attentive, respectueuse et pluridisciplinaire. En utilisant des thérapies appropriées et en gérant efficacement la douleur, les soignants peuvent assurer une fin de vie digne et confortable.

En fin de vie, jusqu’à 80 % des personnes âgées peuvent être confrontées à la douleur. Identifier cette douleur nécessite une vigilance particulière, surtout pour les personnes âgées présentant des troubles de la communication verbale ou des altérations cognitives. Dans ces deux cas, le repérage et l’évaluation peuvent s’avérer particulièrement complexes. En effet, il est fréquent que le silence induise en erreur ou que les rares plaintes soient négligées ou ignorées. De plus, les altérations sensorielles telles que les troubles de la vue ou de l’ouïe, fréquentes chez les personnes âgées, peuvent aussi compliquer la communication entre le soignant et le soigné.

Sommaire

ToggleÉvaluation de la douleur

L’évaluation de la douleur doit devenir un réflexe. Elle doit être répétée et consignée par écrit (dossier de soins, cahier de transmissions, fiche de suivi douleur, etc.)

Lorsque le patient âgé est en mesure de communiquer, il est préférable de privilégier l’autoévaluation car il est le mieux placé pour évaluer l’intensité et la qualité de sa propre douleur. Pour ce faire, différentes échelles peuvent être utilisées : l’EVA (Échelle visuelle analogique), l’EN (Échelle numérique), l’EVS (Échelle verbale simple). Le questionnaire DN4 peut aussi servir à évaluer la douleur neuropathique.

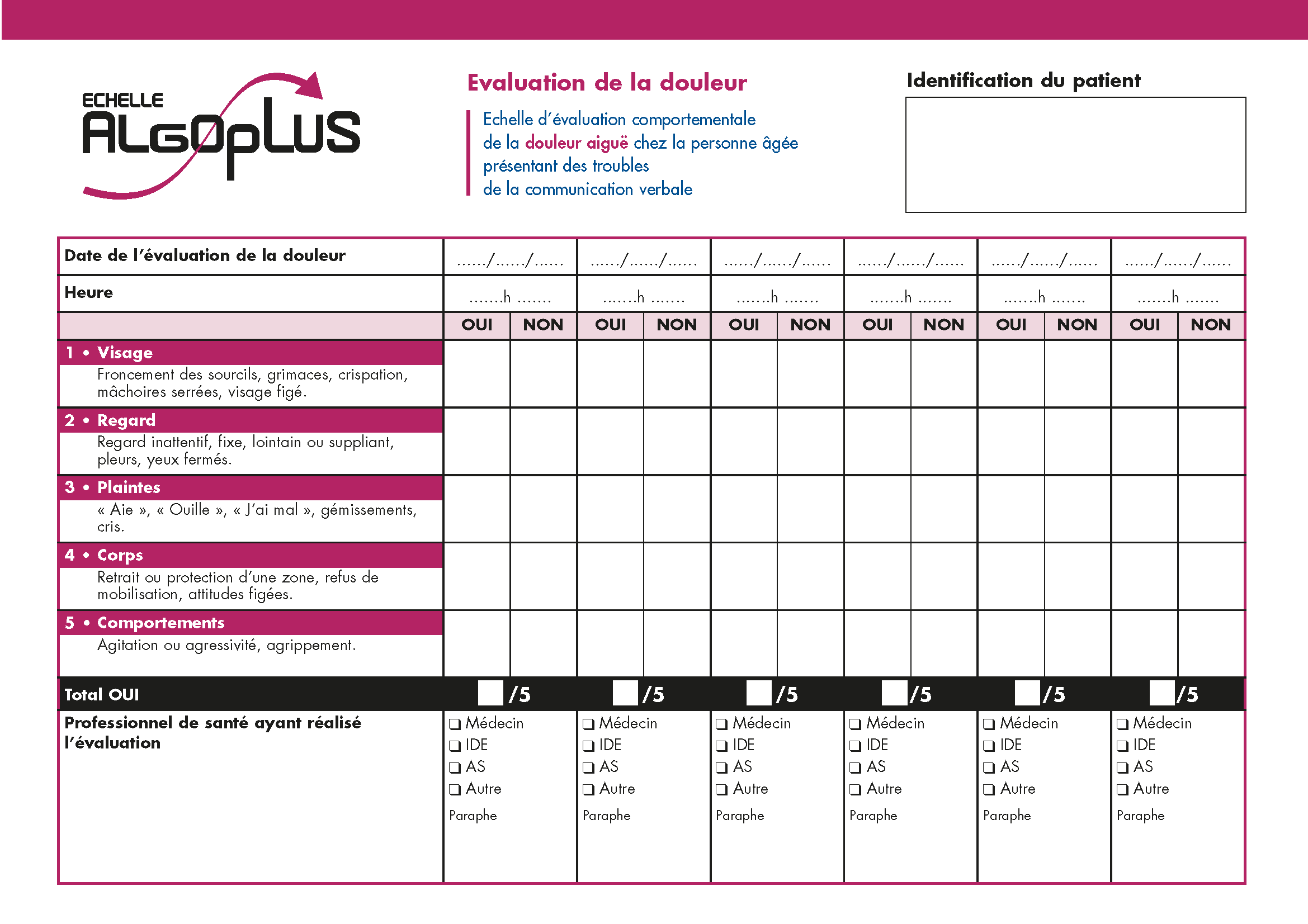

Lorsque le patient âgé perd la capacité de s’exprimer, les soignants doivent mettre en place des stratégies basées sur l’observation des comportements. Cela implique l’utilisation d’échelles d’hétéroévaluation : ECPA (Échelle d’évaluation comportementale douleur personne âgée), ECS (Échelle comportementale simplifiée), Algoplus (Échelle d’évaluation de la douleur aiguë de la personne âgée), Doloplus, etc. Cette approche nécessite une collaboration d’équipe, où les observations et les ressentis sont confrontés. Tout changement de posture ou de comportement (gémissements, grimaces, gestes de défense, agressivité, agitation, raidissement, agitation, repli sur soi, etc.) doit être systématiquement examiné pour déterminer la présence éventuelle d’une douleur.

Prise en charge thérapeutique de la douleur…

En ce qui concerne la gestion médicamenteuse de la douleur chez la personne âgée en fin de vie, il est important de suivre quelques règles. L’objectif principal vise à soulager la douleur et non à éviter les effets secondaires des traitements. Dans cette phase critique, il est impératif d’avoir sans cesse à l’esprit la balance bénéfice/ risque pour le patient, en cherchant à améliorer sa qualité de vie. Il s’agit donc de prendre en charge les aspects cliniques, biologiques, psychologiques et sociaux de sa douleur et de sa souffrance.

Le médecin opte généralement pour une administration d’antalgiques par voie orale, aussi longtemps que possible. Il privilégie également des molécules à demi-vie courte, procède à un ajustement initial des posologies (titration), avec des réajustements si nécessaire. La règle du « start low and go slow » est appliquée, débutant par une dose minimale efficace et augmentant en fonction de la réponse du patient.

Contrairement aux idées reçues, la morphine n’est pas contre-indiquée chez les personnes âgées. Cependant, il est recommandé de débuter avec des doses plus faibles, généralement réduites de moitié par rapport à celles prescrites pour les adultes plus jeunes. De plus, il faut surveiller systématiquement l’apparition d’effets secondaires et de signes de surdosage ou d’intolérance, tels que la constipation (qui doit systématiquement être prévenue), les nausées (surtout en début de traitement) et la rétention urinaire, susceptibles de provoquer d’autres douleurs.

Les traitements locaux et les thérapies non médicamenteuses peuvent contribuer à diminuer la polymédication en ne conservant, dans la phase terminale, que les traitements indispensables pour répondre aux besoins de confort.

… et savoir-être

L’amélioration de la prise en charge de la douleur chez la personne âgée en fin de vie implique des compétences d’évaluation et de savoir-faire technique, mais aussi une qualité de la relation avec le patient et ses proches (ou la personne de confiance désignée, le cas échéant). Le respect des directives anticipées revêt une importance capitale dans l’orientation des choix thérapeutiques, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre des décisions éthiques.

Il est important de souligner que tous les soins de pratique courante peuvent potentiellement être douloureux. Cependant, il est facile de prévenir et de soulager la douleur liée aux soins en utilisant des antalgiques appropriés tout en respectant les délais et les durées d’action de ces thérapeutiques. De plus, une approche empathique et relationnelle ainsi qu’une une organisation réfléchie des soins contribuent aussi à la diminution de ces douleurs induites par les soins.

De l’importance des compétences gériatriques et palliatives

En présence de personnes âgées en fin de vie, il est important que les soignants possèdent des compétences gériatriques et palliatives.

L’augmentation de l’espérance de vie entraîne un accroissement incontournable de décès survenant à un âge très avancé, que ce soit à domicile, en institution ou dans tout autre lieu de soin. Aussi, les soignants, quels que soient leur lieu de travail et leur mode d’exercice, seront tous confrontés un jour ou l’autre, à la gestion de la fin de vie d’une personne âgée.

Cette prise en charge s’avère spécifique : le grand âge, caractérisé par le vieillissement physiologique incluant des altérations telles qu’une fonction rénale amoindrie, une fonction et digestive ralentie, un déclin cognitif et physique, nécessite des adaptations thérapeutiques, d’autant plus nécessaires qu’il existe aussi une fréquence élevée des interactions médicamenteuses chez les personnes âgées polymédicamentées.

La compétence gériatrique se caractérise par la durée de la prise en charge (quelques semaines à quelques années) et une évolution incertaine, par la mise en place de projets de vie individualisés, régulièrement réévalués et adaptés aux besoins évolutifs du patient, par des objectifs de maintien de la qualité de vie et de l’autonomie du patient et de respect de la dignité.

La compétence palliative, c’est-à-dire la prise en charge du patient dans sa globalité en tenant compte de sa souffrance totale (« total pain » : physique, psychologique, sociale et spirituelle), est indispensable puisque aucun soignant ne peut exercer auprès des personnes âgées, à domicile ou en institution gériatrique, sans être un jour confronté à des situations de fin de vie.

Les différences phases de la fin de vie

La phase palliative se caractérise par l’absence de possibilité thérapeutique de guérison. Cela n’implique pas nécessairement l’arrêt des traitement ou l’imminence de la mort. Les soins palliatifs sont, selon la formule du Dr Thérèse Vanier, médecin hématologue qui a consacré sa vie aux soins palliatifs, « tout ce qui reste à faire quand on croit qu’il n’y a plus rien à faire ». L’objectif est donc de garantir la meilleure qualité de vie possible pour le temps qui reste.

Cette phase palliative peut se différencier en 3 étapes :

- La phase palliative « active » peut durer quelques mois ou plusieurs années. Dans cette situation, l’objectif est de garantir au patient une survie la plus longue possible en ralentissant l’évolution de la maladie tout en cherchant à maintenir la meilleure qualité de vie possible.

- La phase palliative « symptomatique » correspond aux dernières semaines de la vie. Dans ce contexte, l’enjeu n’est plus systématiquement de prolonger la vie mais plutôt d’améliorer sa qualité en contrôlant au mieux les symptômes qui surviennent.

- La phase « terminale » ou « agonique » peut durer quelques jours ou quelques heures. Elle est souvent précédée de signes dits « annonciateurs » tels que des troubles neuropsychiques, des modifications des téguments, une défaillance des fonctions vitales (troubles respiratoires, troubles cardio- circulatoires, coma, mouvements myocloniques, manifestations végétatives avec hypersécrétion physiologique se traduisant par de l’encombrement bronchique, râles, hypersudation…) En fonction de l’évaluation du patient, la prise en charge n’est pas la même si on se situe en phase palliative active ou en phase agonique.

Fin de vie : les autres symptômes

Les infirmiers, par leur proximité avec les patients, jouent aussi un rôle central dans la détection, le dépistage, l’alerte, l’évaluation et la prévention des autres symptômes de la fin de vie. Leur prise en charge globale permet la mise en place d’un accompagnement adapté et constitue le point de départ d’une démarche de bientraitance.

Reconnaître et prendre en charge l’ensemble des symptômes de la fin de vie ainsi que leurs causes est d’une importance primordiale. Cette approche permet au soignant d’offrir des soins de confort adaptés (sans toutefois les imposer), tout en priorisant et en évaluant l’urgence des besoins. Il est important, pour cela, de tenir compte du rapport bénéfices/risques pour tous les soins prodigués, tout en créant un environnement calme pour le patient.

L’asthénie, inévitable en fin de vie, est souvent ressentie comme une profonde sensation de « faiblesse ». Les soins sont adaptés aux possibilités et aux capacités d’autonomie du patient.

L’anorexie et la dénutrition se caractérisent par une perte de poids. Leur processus, normal et attendu est la conséquence d’une maladie évolutive. Elles sont liées à la disparition de la sensation de faim et à la diminution de la quantité des repas, voire au jeûne total. Ce jeûne induit la sécrétion de substances opiacées qui ont un effet antalgique. La préoccupation première en fin de vie est donc de maintenir une « alimentation plaisir », source de bien-être, sans provoquer d’inconfort (ne pas forcer, proposer de petites quantités, respecter les goûts et la tolérance).

La déshydratation est la conséquence de la diminution de la sensation de soif. La gestion raisonnée de prise de liquides influe sur la qualité de vie et le confort des derniers jours (diminue l’encombrement bronchique, les oedèmes, l’ascite, le volume des urines). « C’est la maladie arrivée en phase terminale de son évolution qui va causer des complications irrémédiables et conduire au décès… L’arrêt de l’alimentation et d’hydratation n’a aucune influence sur la durée de vie ». (Association française de soins palliatifs). Les symptômes respiratoires se manifestent par une dyspnée (respiration difficile, laborieuse, inconfortable, responsable d’une sensation désagréable et angoissante) souvent accompagnée de râles agoniques (impressionnants mais en principe non douloureux), d’un encombrement bronchique et/ou d’une toux.

Les signes digestifs comprennent les troubles de la déglutition, le hoquet, les troubles de l’intégrité de la muqueuse buccale, les nausées, les vomissements, les troubles du transit. Les soins de bouche en contexte palliatif sont essentiels et nécessitent une fréquence plus élevée. Les proches peuvent être sollicités pour effectuer des gestes simples visant à maintenir des fonctions essentielles de la bouche (alimentation, hydratation, relation et communication).

Les signes neurologiques tels que les convulsions, la confusion, les troubles du sommeil ou du comportement, l’anxiété doivent être pris en compte. Le respect des habitudes du patient, la création d’un environnement sécuritaire, l’organisation des soins, ainsi que le respect des périodes de repos et de récupération, contribuent à son apaisement.

Les hémorragies, qu’elles soient de nature cataclysmique ou non, peuvent nécessiter la mise en place d’une sédation (réversible ou profonde et continue jusqu’au décès). Les mesures d’accompagnement du patient et de ses proches sont bien évidemment maintenues, de même que les traitements antalgiques qui sont maintenus voire augmentés jusqu’au décès. Les traitements « futiles » sont arrêtés.

Les complications survenant souvent la nuit, le week-end ou en l’absence de médecin, les infirmiers peuvent solliciter ce dernier pour obtenir des prescriptions anticipées personnalisées qui permettent de prévenir les symptômes et de réagir rapidement.

Place de l’hydratation et de l’alimentation en fin de vie

Phase palliative | Phase terminale | |

Nutrition | – Adaptée et fractionnée, | Arrêt de l’alimentation artificielle. |

Hydratation | – Adaptée : eau, eau gélifiée, | – Réflexion éthique quant au maintien de l’hydratation artificielle, |

Nathalie PETTOELLO

Infirmière et formatrice, spécialiste douleur et soins palliatifs

Je m'abonne à la newsletter ActuSoins

Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine

Il est à présent en accès libre.

ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.

Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.

Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.