Si c’est un peu par hasard que le professeur Pinchas Halpern est devenu un ponte en médecine d’urgence, c’est vite devenu un sacerdoce. Il y a 20 ans, il est “promu”, après la gestion efficace de 60 brûlés dans l’hôpital où il officiait. Son directeur d’établissement lui propose une “reconversion” et il accepte. La médecine d’urgence est alors plutôt en “mauvais état” en Israël, lâche-t-il. La faute aux priorités gouvernementales plutôt orientées sur la médecine générale.

Trois phénomènes concomitants ont abouti à des améliorations de taille : “de plus en plus d’Israéliens ont voyagé, aux EU, au Canada et ont réalisé la bien meilleure qualité des services d’urgence. La deuxième intifada a entraîné de plus en plus de victimes à prendre en charge. Enfin les soins d’urgence sont devenus de plus en plus “sexy”, parallèlement à ce qui s’est passé dans le monde anglosaxon”, relève-t-il. Le gouvernement israélien décide alors d’investir. Pinchas Halpern a désormais pour mission de faire de la médecine d’urgence une spécialité reconnue et d’attirer les docteurs. “Comme on ne pouvait pas aligner les salaires sur le monde anglo-saxon, on a mis en avant la satisfaction immédiate d’être efficace tout de suite. De toute manière, ceux qui optent pour la médecine d’urgence sont accros à l’adrénaline, ils aiment prendre des décisions tout le temps”, analyse le professeur. En Israël, les études de médecine durent six ans, et les étudiants doivent passer au moins un mois aux urgences. “En général, après ce mois, les étudiants pensent savoir si ça leur plaît. Mais il faut trois à six mois pour être sûr qu’on en est capable”, met-il en garde.

Un hôpital adapté

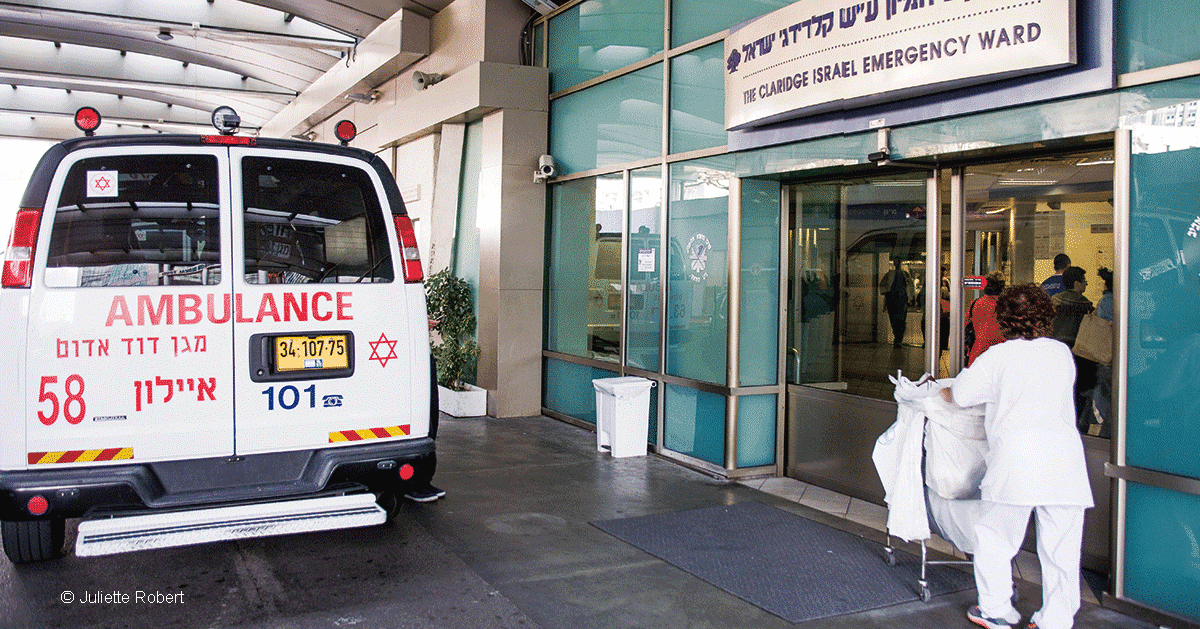

A l’hôpital Sourasky de Tel Aviv, le plus grand hôpital du pays, reconstruit il y a dix ans pour correspondre aux standards internationaux, son service reçoit, en période calme, entre 400 et 500 patients tous les jours. Mais devant des restrictions budgétaires, il doit régulièrement faire appel à des médecins d’autres services. “Les répercussions des attentats sont relativement faibles : nous avons fait face à 35 gros événements les 15 dernières années, avec, à chaque fois de 15 à 100 blessés maximum. En tout, cela correspond à environ 20 000 victimes. En quantité, ce n’est vraiment rien. Mais nous sommes constamment en alerte”, affirme-t-il. Pour sa part, le professeur Halpern ne quitte jamais son biper. “Depuis 20 ans, c’est avec lui que je suis bien plus qu’avec ma femme !”, plaisante-t-il.

Régulièrement, à l’hôpital, sont organisés des exercices qui permettent de s’entraîner. “Stimulations, interventions, chacun est impliqué et a son rôle à jouer pendant une attaque, que ce soit des infirmières, des médecins, des techniciens, des informaticiens, des comptables…”, explique le professeur.

Ce qui permet d’être prêt quand une guerre se déclenche, comme le conflit israélo-libanais de 2006. C’est alors que le “paradigme terroriste a changé. On est passé de bombes à des roquettes, qui sont le risque principal aujourd’hui”, lâche-t-il. “On sait désormais que le Hezbollah peut cibler des hommes, des civils. En tant que cible potentielle, nous avons un hôpital souterrain – aujourd’hui un parking – qui comporte 700 lits avec soins intensifs, dialyse… Nous pouvons le mettre sur place en 24 heures maximum.”

Même au quotidien, le rappel du danger terroriste est visible, comme en témoignent les portes blindées anti-explosions, les abris anti-bombes ou encore les portes qui protègent des attaques chimiques. Et cinq salles sont blindées : la salle de néonatalité, d’accouchement, de soins intensifs, d’urgence et une salle d’opération.

Du personnel constamment en alerte

Dans ces conditions de pression constante, le professeur Pinchas Halpern s’étonne du peu de “burn out” recensé. Il a eu beau proposer un groupe de parole, le projet n’a pas été soutenu. “Quand on interroge le personnel, quand on leur demande comment ils se sentent, quelles sont les causes éventuelles de leur mal-être, la tension terroriste n’est pas du tout prioritaire dans leurs réponses, précise le professeur. Les soignants se sentent mobilisés et comme faisant partie du pays au moment d’une attaque. Quand il y a une urgence, tout le monde est ensemble même si par ailleurs, chacun est libre de critiquer la politique du gouvernement”, souligne le professeur.

La mobilisation constante est l’une des réussites de l’hôpital Sourasky, car “quand on doit être au top en dix minutes, on doit être toujours au top.” Au moment où une attaque se déclenche, “c’est court et intense. En deux heures, c’est fini. Ensuite, on envoie les victimes vers d’autres services, même s’ils restent un mois en orthopédie”, raconte le médecin. “On doit être prêt sur la ligne de front. En réalité, l’aspect médical est assez simple : on sait soigner. Quand un médecin a déjà fait deux ou trois fois un acte médical, il maîtrise. Ce qui fait la différence, c’est la logistique, le management, la coordination.”

Il s’agit de déterminer très rapidement la gravité de l’événement selon un triple standard défini au niveau national : jusqu’à dix victimes, entre dix et cinquante victimes, plus de cinquante. Pour chaque type d’attaque, l’hôpital a un plan bien spécifique et standardisé. Mais chaque hôpital a aussi ses caractéristiques, inscrites dans la réalité du terrain.

«Tout le monde doit être mobilisé en 30 minutes : par sms, biper ou radio, peu importe le moyen, tout le monde reçoit l’information. Les urgences peuvent être évacuées en 10-15 minutes. 20 % des lits totaux doivent être mobilisables dans l’hôpital, cela correspond à 260 lits, et les libérer, c’est notre boulot. On sélectionne les patients qui peuvent se lever, et ce sont eux en priorité que l’on évacue et met ailleurs”, explique le professeur.

Une méthode spécifique

Contrairement à la France, on ne stabilise pas sur place. “On stoppe juste l’hémorragie grâce à des tourniquets, pour quitter les lieux le plus vite possible ; c’est dangereux, et c’est peu confortable pour travailler. Si le département des urgences est prêt, alors c’est beaucoup mieux de les emmener le plus rapidement possible.”

Les premiers soins sont assurés par des paramédicaux de la National Magen David Adem, qui sont habitués à faire des soins d’urgence 95 % du temps. Ils connaissent moins de médecine mais ils savent bien faire ces choses-là.

« Ensuite la question est : est-ce qu’on envoie les blessés dans l’hôpital le plus proche, quitte à le surmener ? Ou dans un hôpital plus loin, mais on peut mettre alors en danger la santé du patient ?, explique le professeur. On est au Moyen-Orient, en Israël : nous devons aller vite et être tout aussi efficaces.”

A l’hôpital, le département des urgences est situé tout près de l’entrée. Il s’agit d’une entrée à sens unique, un “one flow system”. Les médias peuvent rester dans l’entrée. Le professeur donne des infos toutes les quinze minutes. S’il y a peu de victimes, ils peuvent rentrer et discuter avec elles, après les soins.

Très vite, dès l’arrivée, on procède au triage simplifié entre les blessés : traumatologie, stabilisation, salle d’opération… Nous développons des protocoles comme celui de procéder à des scannographies CT supplémentaires afin de détecter de petites pièces d’éclats d’obus. Les médecins israéliens des services de traumatologie ont appris à modifier leurs procédures d’analyses de laboratoire et à simplifier les méthodes d’identification des victimes après les attaques terroristes. Ils ont appris à ne pas libérer de suite les victimes d’explosions, car souvent, les symptômes de leurs blessures ne se manifestent que plus tard. Et si un patient sort, il ne revient plus.

L’après attaque…

Le challenge est de garder le niveau d’alerte toujours aussi fort. “Dans les périodes de haute tension, tout le monde cherche à participer, à coopérer. Mais après quelques années sans bombe, on constate qu’il est dur de garder le même niveau d’alerte. Alors la perspective d’un exercice joue ce rôle”, explique le professeur. “En 13, on a dû gérer 200 patients (représentés en moulages, ndlr) dans l’idée d’un accident chimique, et suivre le scénario prévu et le protocole d’usage” raconte-t-il. Chaque événement est aussi l’occasion d’un profond debriefing qui permet toujours de s’améliorer.

Cette expertise, le professeur Halpern, la partage volontiers. Cela l’a amené à aller donner conférences et conseils aux Etats-Unis, en Suisse, en Italie, en Roumanie, en Jordanie, au Pakistan, en Chine etc.

“Lors de l’attentat de Boston, nous avons pu constater que les médecins américains avaient utilisé nos conclusions pour traiter de l’urgence de la situation”, explique le docteur. Et de conclure, un peu ironique : « Certains pensent ne pas en avoir besoin. C’est le cas des Français. »

Delphine Bauer / Youpress

Article paru dans Actusoins magazine

Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |

|---|---|

| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus |

|

Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |

|---|---|

| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus |

|

Faut pas exagérer non plus, sur dix VSAV de dix dpt différents, il y a globalement le même matériel de premiers secours… Et puis sur ce type d’événement, il n’y a pas que les VSAV qui interviennent… Notre système gradué est différent…

nous avons de toute évidence à apprendre et appliquer de la part des médecins d’Israel. exemple. les Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes en France n’ont pas le même équipement suivant les casernes (au sein d’un même département celui ci peut changer oui) les ambulances de la Magen David Adom sont toutes équipées strictement à l’identique…. d’autre part eux sont préparés depuis longtemps aux attentats multi sites. en Europe on a du attendre les 3 attentats simultanés sur le réseau ferré Espagnol pour s’y intéresser….

j’ai étudié le problème de près il faut adapter notre prise en charge pré hospitalière. l’heure n’est plus au Poste Médicaux Avancés capables de traiter 120 passages en 12 heures mais aux structures plus petites et plus mobiles. en parallèle l’engagement des moyens médicaux et paramédicaux doit être optimal on ne doit plus envoyer la cavalerie sur un seul site mais être capables de réorganiser un dispositif suivant l’évènement. le Dr Hohl (SDIS57) a défini l’accident catastrophique à effet limité dans sa thèse , aujourd’hui nous devons multiplier cette capacité d’action par deux ou trois mais avec un maitre mot MOBILITE …. mobilité des victimes potentielles vers un bloc seul endroit où nos pourrons au final agir