Les explorations fonctionnelles respiratoires fournissent une évaluation de la fonction ventilatoire, indispensable pour le dépistage et le suivi des pathologies pulmonaires. Dans ce processus, l’infirmier peut intervenir.

Les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), représentent un ensemble d’examen qui explorent la fonction respiratoire. Elles permettent notamment d’identifier un trouble ventilatoire et de déterminer s’il est obstructif, restrictif, ou mixte.

La ventilation, c’est la circulation de l’air de l’extérieur jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Physiologiquement l’air passe par le nez et/ou la bouche, par la gorge (le pharynx) puis par le larynx où se situent les cordes vocales. Il continue son trajet en entrant dans les poumons par la trachée d’où naissent les bronches souches droite et gauche. Ces deux bronches de gros diamètre se divisent ensuite au fur et à mesure en bronches plus petites jusqu’à atteindre les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles assurent les échanges entre l’air et le sang. Leur membrane très fine permet le passage de l’oxygène de l’air (le dioxygène) dans le sang et du gaz carbonique (le dioxyde de carbone) du sang dans l’air.

La respiration désigne un concept plus large et représente les fonctions qui permettent les échanges gazeux : au niveau des bronches et des poumons (la ventilation), le transport, l’absorption dans les tissus et les cellules jusqu’aux mitochondries.

Les gaz du sang artériels

Il s’agit d’un prélèvement de sang artériel. La ponction est faite le plus souvent dans l’artère radiale au poignet. En cas de difficulté, le sang peut aussi être prélevé au niveau capillaire au lobe de l’oreille. Dans ce cas, le lobe de l’oreille est enduit d’une pommade qui contient de la capsaïcine (c’est la substance piquante que l’on retrouve dans les piments rouges) qui va entraîner un afflux sanguin permettant de réaliser une microponction avec un stylet ou une lancette.

Après dosage des gaz du sang on obtient :

Gaz du sang : paramètres, normes et définitionsDeux organes sont principalement responsables de l’équilibre du pH :

- Les reins assurent une fonction métabolique en éliminant les ions H+ qui sont acides et en éliminant, en réabsorbant ou en produisant les ions bicarbonates qui sont basiques.

- Les poumons assurent une fonction respiratoire en éliminant le CO2. Lorsque le CO2 s’accumule, le pH s’acidifie ; lorsque le CO2 diminue, le pH tend vers la base.

Le rôle de l’infirmier

Le prélèvement des gaz du sang peut être réalisé par l’infirmier. C’est un geste technique nécessitant de la dextérité et une communication apaisante pour la personne prélevée. Le site de prélèvement est le plus souvent l’artère radiale, l’aiguille passe alors à proximité des trajets nerveux, le geste peut donc être douloureux.

L’utilisation d’un patch contenant de la lidocaïne et de la prilocaïne peut atténuer la douleur en réalisant une anesthésie superficielle de la peau. L’efficacité du patch dépend de la durée d’application et de la dose utilisée. Pour être efficace, le patch doit avoir été appliqué une à deux heures avant le prélèvement. Une fois le prélèvement réalisé, il faut comprimer le point de ponction jusqu’à l’hémostase.

L’air doit être purgé de la seringue pour ne pas fausser le dosage des gaz dissous. Le prélèvement doit parvenir au laboratoire dans les trente minutes maximum pour ne pas atténuer sa qualité et risquer d’altérer les résultats.

Interprétation

gaz_sang_interpretationLes mesures des volumes et des débits respiratoires

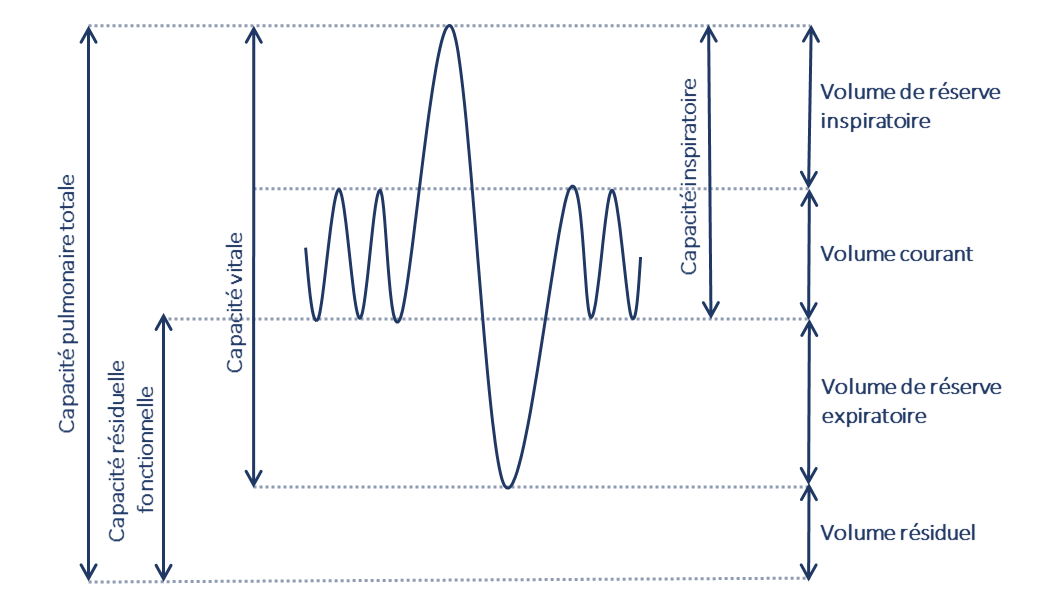

Certains examens permettent de mesurer les volumes que la personne peut mobiliser au cours du temps, la CV (capacité vitale), la CI (capacité inspiratoire), et le VT (volume courant).

On peut également mesurer le volume qui n’est pas mobilisable, c’est le VR (volume résiduel). Le volume résiduel désigne l’air restant dans les poumons après une expiration complète. En effet, même après l’expiration complète, les poumons ne sont pas collabés, il reste de l’air (figure 1).

On calcule alors la CPT (capacité pulmonaire totale), et la CRF (capacité résiduelle fonctionnelle) qui tiennent compte à la fois des volumes mobilisables et des volumes non mobilisables.

C’est la spirométrie qui permet de mesurer les volumes mobilisables. Les mesures sont lentes : on demande à la personne de gonfler puis de vider ses poumons complètement. Puis on effectue des mesures dîtes forcées : on demande à la personne de prendre une grande inspiration rapide et maximale, puis sans faire de pause, de vider les poumons en soufflant le plus fort possible puis le plus longtemps possible, jusqu’à avoir la sensation de n’avoir plus d’air dans ses poumons.

On obtient alors une mesure de CV, d’abord lente (CVL), puis forcée (CVF). Lors de la mesure dite forcée, on mesure également le VEMS : volume expiratoire maximum lors de la première seconde.

C’est la pléthysmographie, un examen réalisé dans une cabine fermée, qui permet de mesurer le volume non mobilisable et de calculer ainsi la CPT et la CRF.

Ces différents volumes sont exprimés en litres, et en pourcentage par rapport à une référence (la référence, ou valeur prédite, est obtenue à partir des données de centaines de personnes n’ayant pas d’atteinte pulmonaire).

Le rôle de l’infirmier

Pour que les résultats soient interprétables, ils doivent répondre à des critères de qualité et les appareils doivent avoir été calibrés. L’infirmier peut faire réaliser ces examens et donner les consignes pour leur bonne réalisation. La personne examinée doit être correctement installée, la bouche positionnée de façon étanche sur un embout buccal la connectant aux appareils de mesure, et avec un pince-nez. La façon de donner les consignes est très importante pour la bonne réussite de l’examen, il faut utiliser un langage corporel et verbal en encourageant la personne à aller le plus loin possible dans la réalisation des manoeuvres.

Plusieurs mesures sont nécessaires. L’infirmier contrôle alors la présence des critères de qualité, et l’absence de critères de rejet de ces mesures pour rendre le meilleur résultat.

Interprétation

L’interprétation des différents volumes et débit va permettre d’identifier certains troubles.

- Le TVO, ou trouble ventilatoire obstructif, se caractérise par un rapport VEMS/CVF (également appelé rapport de Tiffeneau) inférieur à 70 %. Attention, ce pourcentage n’est pas un rapport à une valeur prédite, c’est bien le rapport entre le VEMS et la CVF qui est exprimé en pourcentage. Les principales pathologies à l’origine d’un TVO sont l’asthme et la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive). Dans l’asthme, le TVO est réversible après l’administration d’un bronchodilatateur, ce qui n’est pas le cas dans la BPCO.

- Le TVR ou trouble ventilatoire restrictif, se caractérise par une CPT inférieure à 80 % de la valeur de référence, accompagnée d’une diminution du VEMS et de la CV. Parmi les pathologies qui engendrent un TVR, on peut citer l’obésité, la fibrose pulmonaire, la cyphoscoliose, les séquelles de tuberculose ou encore les maladies neuromusculaires (comme par exemple la sclérose latérale amyotrophique).

- La distension pulmonaire, souvent associée à un TVO, se caractérise par une CPT dépassant 120 % de la valeur de référence et un rapport VR/CPT supérieur à 30 %. Les principales pathologies à l’origine d’une distension pulmonaire sont l’emphysème et l’asthme.

- Le trouble ventilatoire mixte associe TVO et TVR.

Depuis 2023, la Société de pneumologie de langue française (SPLF) recommande de ne plus utiliser le pourcentage par rapport à une référence pour l’interprétation, mais des normes plus adaptées aux patients. Ce sont les normes GLI (Global lung initiative) qui fournissent, par des équations, une limite inférieure et une limite supérieure de la normale adaptées à la personne, à son âge, sa taille et son sexe. Ces normes sont à privilégier lorsque le logiciel utilisé les fournit.

Ces résultats, mis en regard des signes cliniques, permettent de diagnostiquer certaines pathologies respiratoires et d’en suivre l’évolution.

L’épreuve fonctionnelle à l’exercice (EFX)

Cet examen est réalisé sur un cycloergomètre, ou sur un tapis roulant. La personne examinée est équipée d’un masque ou d’un embout buccal. La résistance apportée par l’appareil va être progressivement augmentée jusqu’à la puissance maximale. Pendant l’examen, les paramètres vitaux sont monitorés : électrocardiogramme, pression artérielle, ventilation. Ils peuvent être complétés par le prélèvement des gaz du sang au début, pendant, et en fin d’examen. Après interprétation de l’examen, on obtient :

- la consommation en oxygène (VO2),

- la puissance développée pendant l’examen, et notamment la puissance maximale,

- le comportement cardiovasculaire et ventilatoire, notamment avec la fréquence cardiaque maximale et la l’évaluation de la dyspnée,

- les échanges gazeux.

Cet examen permet d’explorer une dyspnée, une hyperventilation, de réaliser une évaluation avant une chirurgie thoracique ou une greffe, de préparer une réhabilitation respiratoire, de faire le suivi des patients atteints d’insuffisance cardiaque ou encore de suivre les sportifs de haut niveau.

Le rôle de l’infirmier

L’infirmier va participer à l’examen avec le médecin. Il installe la personne examinée, positionne le matériel de monitorage, réalise les prélèvements si besoin. Il explique le déroulement de l’examen, les différents instruments, l’utilisation des échelles. Il surveille les paramètres et participe à la prise en charge de potentiels évènements (par exemple trouble du rythme, malaise, douleur articulaire, syndrome coronarien…).

Exploration fonctionnelle respiratoire : les autres examens

Les épreuves fonctionnelles respiratoires comprennent aussi la mesure de la diffusion alvéolo-capillaire du monoxyde de carbone, c’est la DLCO (ou TLCO pour transfert). Cette mesure explore les maladies infiltratives telles que la fibrose pulmonaire ou les pneumopathies interstitielles, l’emphysème, ainsi que les maladies vasculaires comme l’embolie pulmonaire ou l’hypertension artérielle pulmonaire.

Le test de marche de six minutes permet d’explorer l’adaptation à l’effort avec plus de facilité que l’EFX. Il rend compte notamment de la distance parcourue en six minutes, de la saturation, de la fréquence cardiaque et de la dyspnée à l’effort.

Les explorations des anomalies respiratoires lors du sommeil (polygraphie et polysomnographie) font également partie des EFR.

Le test de provocation bronchique permet de rechercher une hyperréactivité bronchique par inhalation d’un bronchoconstricteur, le plus souvent la méthacholine.

Le rôle de l’infirmier

Pour tous les examens des EFR, le rôle de l’infirmier comprend non seulement la réalisation des examens, mais aussi le contrôle de leur qualité pour garantir leur interprétabilité et l’accompagnement de la personne : confort et adaptation des consignes au niveau de compréhension, au stress et à l’âge.

Pierre-Yves BLANCHARD

IPA Infirmier en pratique avancée

Département Médico-Universitaire approches, AP-HP Sorbonne Université, Paris

Je m'abonne à la newsletter ActuSoins

Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine

Il est à présent en accès libre.

ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.

Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.

Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI

Abonnez-vous au magazine Actusoins

Plaies, cicatrisation, BSI, NGAP, ... Nos formations sont conçues pour répondre à vos besoins terrains. |  |

|---|---|

| Présentiel, classe virtuelle ou e-learning jusqu'à 100 % financées Découvrir toutes nos formations |

|

Praticien en Hypnose... IDEL, apaisez vos patients autrement. |  |

|---|---|

| Pour les infirmiers, se former à l'hypnose représente une opportunité d'élargir leur champ de compétences et d'offrir des soins complémentaires adaptés aux besoins individuels des patients. En savoir plus |

|

Infirmier libéral ... Réussissez votre installation |  |

|---|---|

| Vous êtes infirmier ou infirmière diplômé(e) et vous souhaitez vous installer en libéral ? Notre formation complète, éligible CPF, vous accompagne étape par étape pour réussir votre projet et exercer en toute autonomie. En savoir plus |

|

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.